記事公開日

最終更新日

現場で活用、トルク管理の基礎ガイド|ガスケット漏洩の3大原因「締付不良」と対策事例 株式会社ダイコー

現場で活用、トルク管理の基礎ガイド

ガスケット漏洩の3大原因「締付不良」と対策事例

「ガスケットを交換したのに、すぐに漏れてきた」

「推奨トルクで締めたはずが、ガスケットがはみ出して壊れた」

「熟練作業者と若手で、シールの信頼性に差が出てしまう」…。

プラントや工場の配管フランジにおいて、ガスケットからの漏洩は、生産停止、エネルギー損失、そして重大な安全事故に直結する深刻な問題です。そして、そのトラブルの多くは「締付力の管理不備」、すなわち施工不良が原因です。

この記事では、ガスケットのシールに「トルク管理」がなぜ不可欠なのか、その基礎理論と、最も起こりがちな3大締付不良(不足・過多・片締め)の事例と対策の概要を解説します。

より詳細な「JIS規格に準拠した正しい締付手順」や「材質別の推奨トルク値」については、株式会社ダイコーがご用意した【現場で使えるトルク管理 実践ガイド】(無料PDF)で詳しくご紹介します。

第1部:なぜトルク管理が“必須”なのか? — シールの原理と適正範囲

「トルクレンチを使わなくても、長年の感覚(手ルク)で十分だ」という考えは、特に高性能ガスケットが主流の現代において、非常に危険な誤解です。

第2部:【事例付き】これが漏れの原因だ!3大「締付不良」トラブルと対策

正しいトルク管理を怠ると、ガスケットは必ず漏れを引き起こします。現場で最も多く見られる3つの不良事例と、その対策の概要を解説します。

第3部:【重要】ホットボルティング(高温時増締め)の原則禁止

現場で漏れが発見された際、「熱いうちに増し締め(ホットボルティング)すれば止まる」という判断は、材質によって致命的な破壊を引き起こします。

最終章:答えは「詳細ガイド」と「専門家への相談」にあり

ガスケットの締付管理は、単にトルクレンチでボルトを回す作業ではありません。それは、使用するガスケットの材質特性(硬さ、耐熱性、クリープ特性)を深く理解し、JIS規格に準拠した正しい手順で実行する、高度なエンジニアリングです 。

「JIS B 2251に準拠した、具体的な締付手順(対角締め、周回締め)を図解で知りたい」

「主要ガスケットの『推奨締付トルク値』」

「特にトルク管理がシビアな製品の施工ノウハウを知りたい」

このような、現場ですぐに使える、より実践的で詳細なノウハウは、株式会社ダイコーがご用意した【現場で使えるトルク管理 実践ガイド】(無料PDF)で詳しく解説しています。

材質の選定に迷ったとき、正しい施工手順を確認したいとき、あるいは漏洩トラブルが解決しないとき。その答えは、常にここにあります。まずは下記より詳細ガイドをダウンロードいただき、複雑な課題はダイコーへお気軽にご相談ください。

▼【現場で使えるトルク管理 実践ガイド】(PDF)無料ダウンロードはこちら▼

JIS準拠の締付手順、材質別トルク値、対策事例をこの1冊に凝縮!

無料ダウンロードはこちら(※フォーム入力ページへ移動します)

製品に関するお問い合わせ

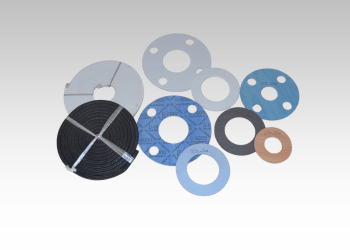

ガスケット・パッキン・工業用製品の総合カタログ

このカタログは、ガスケット・パッキンをはじめとした工業製品を幅広く取り扱う株式会社ダイコーの製品情報を詳しく掲載した総合カタログです。